Hier reinhören:

Über diese Podcast-Ausgabe

Podcastz mit Jeanine Kiefer – Soziale Konflikte

Der Podcast «Soziale Konflikte» befasst sich vor allem mit verschiedenen Konfliktsituationen und ethnische Problemstellungen. Nicht nur zwischenmenschliche Konflikte können im Sport ein Hindernis sein. Auch der Aspekt von Social Media gewinnt zunehmend an Bedeutung, weshalb es wichtig ist, darüber zu sprechen. Jedoch kann dessen Berücksichtigung manchmal sehr schwer sein, da ein Trainer oder eine Trainerin nicht auf alle Spielerinnen und Spieler und ihre Bedürfnisse gleichzeitig achten kann.

Für Jeanine stellt der Mangel an Aufklärung über Sensibilität und mentale Gesundheit ein grosses Problem in der heutigen Sportsituation dar. Sie verdeutlicht diese Relevanz mit einer Analogie: der Rucksack. Jede Person bringt einen eigenen Rucksack, gefüllt mit individuellen Erfahrungen, mit. Dieser Rucksack spielt eine wichtige Rolle in Konflikten, da er vieles verdeutlichen und erklären kann. In diesem Podcast steht ausserdem der Fokus auf den verschiedenen Krisen und ihren Lösungsmöglichkeiten. Wichtig dabei ist für Jeanine, dass man sich im Falle seinem sozialen Konflikts am besten Hilfe sucht. Zentrale Themen dieser Podcast-Folge sind Empathie, Individualität, Respekt und Unterstützung.

Jeanine Kiefer hat an der Universität Dortmund Pädagogik studiert. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie viel in der Berufsvorbereitung für psychisch beeinträchtigte Jugendliche. Im späteren Verlauf ihrer Karriere leitete sie einen Jugendtreff in Winterthur. Durch ihre beiden Söhne, die Unihockey bei den Kloten-Dietlikon Jets spielen, ist Jeanine immer mehr in den Verein Kloten-Dietlikon hineingewachsen. Dort übernimmt sie seitdem die wichtigen Aufgaben als Ethik-Verantwortliche, Kinder- und Jugendschutzbeauftragte und Suchtpräventionsverantwortliche. Bei menschlichen Problemfällen oder Konflikten wenden sich Vereinsmitglieder an sie. Aus diesem Grund ist Jeanine die passende Gesprächspartnerin für den Podcast «Soziale Konflikte».

Begriffserklärung

Unter dem Begriff «soziale Konflikte» sind zwischenmenschliche Auseinandersetzungen zu verstehen. Sie sind sehr vielfältig und treten im Leben von Sportlerinnen und Sportlern fast täglich auf. Mit sozialen Konflikten sind jegliche äussere Konflikte gemeint, also Unvereinbarkeiten zwischen zwei oder mehreren Personen. Diese entstehen meist aufgrund unterschiedlicher Ziele, Wahrnehmungen, Wertvorstellungen oder Handlungsweisen.

Da alle Menschen individuelle Verhaltensmuster und Persönlichkeiten besitzen, darunter auch Sportlerinnen und Sportler mit eigenen Bedürfnissen und Einflüssen, ist es nicht verwunderlich, dass sie immer wieder in Konfliktsituationen geraten. Interessen können sich schnell widersprechen, und besonders bei Themen, die durch hohe Emotionalität und Bedeutung geprägt sind, sind Konflikte keine Seltenheit.

Eine klare terminologische Abgrenzung sozialer Konflikte ist wenig sinnvoll, da ihre Komponenten stark miteinander verflochten sind. Deshalb ist es wichtig, die verschiedenen Konfliktursachen genauer zu betrachten und zu bewerten.

Ursachen

Auch die Ursachen sozialer Konflikte sind vielfältig und lassen sich schwer unterteilen. Je nach Quelle werden sie unterschiedlich klassifiziert und überschneiden sich häufig.

| Grob lassen sich die Hauptursachen wie folgt zusammenfassen: Unvereinbarkeiten Fehlende Kommunikation Notwendige Spannungsentladung Meinungsverschiedenheit in Wünschen, Zielen oder Forderungen Übermässige Emotionalität |

Wie in der Begriffserklärung (3.3.1) erwähnt, liegen die zentralen Probleme meist in der Unvereinbarkeit und zusätzlich mangelnder oder gar fehlender Kommunikation. Diese Inkompatibilitäten können auf verschiedene Weise entstehen.

Häufig haben sie ihren Ursprung in sogenannten unechten Konflikten. Diese werden nicht durch inhaltliche Meinungsverschiedenheit ausgelöst, sondern durch das Bedürfnis nach einer Spannungsentladung. Dieses Phänomen wird auch als Sündenbockmechanismus bezeichnet: Die aufgestaute, aggressive Energie wird auf eine Person projiziert, die als eine Art «Blitzableiter» dient. Meist trifft es jene, die am wenigsten Widerstand leisten. Die Betroffenen werden dann mit unrealistischen Argumenten beschuldigt.

Nicht alle Konflikte entstehen jedoch auf diese Weise. Echte Konflikte entstehen, wenn zwei Personen mit unterschiedlichen Wünschen, Forderungen, Ziele oder Gewinnerwartungen aufeinandertreffen. Der echte soziale Konflikt dient somit als Mittel zum Zweck. Oft resultiert also ein echter Konflikt aus einem zuvor unechten, was die Abgrenzung zusätzlich erschwert.

Hinzu kommt noch eine dritte Form: der personale Konflikt. Dieser zählt zwar nicht zu den sozialen Konflikten, können aber deren Ursache sein. Personale Konflikte entstehen, wenn eine Person zwischen mehreren, sich gegenseitig ausschliessender Verhaltens- oder Handlungsoptionen wählen muss. Aus diesen übergeordneten Konfliktarten ergeben sich zahlreiche spezifische Konflikttypen. Mögliche Auslöser sind unter anderem Konkurrenz, unterschiedliche Ziele, mangelnde Empathie, Missverständnisse, unzureichende Förderung, Vertrags- oder Geldfragen, ideologische Differenzen und hohe Emotionalität.

Konsequenzen

Soziale Konflikte können auf verschiedene Weise verlaufen, besonders im Teamsport. Grundsätzlich lassen sie sich in destruktive und konstruktive Konflikte unterteilen.

Häufig assoziiert man mit Konflikten vor allem negative Folgen: Sie können Mannschaften spalten oder zu anhaltenden Spannungszuständen führen. Doch Konflikte können durchaus auch positive und somit konstruktive Effekte haben: Sie können leistungssteigernd, vereinigend oder innovativ wirken.

Konflikte können zudem gemeinschaftlich und nicht-gemeinschaftlich ausgetragen werden. Ein gemeinschaftlicher Konflikt beruht auf einer gemeinsamen Zielsetzung aller Parteien. In solchen Fällen handelt es sich meist um kleine Meinungsverschiedenheiten, die die Beziehung kaum gefährden. Solche Konflikte können sogar stabilisierend wirken und zur Stärkung der Beziehung beitragen.

Ein nicht-gemeinschaftlicher Konflikt hingegen entsteht, wenn bereits die grundlegenden Zielvorstellungen voneinander abweichen. Hier ist die Beziehung gefährdet, und damit das gesamte soziale Umfeld.

Im Mannschaftssport spielt auch die gegenseitige Abhängigkeit eine wichtige Rolle. Spielerinnen, Spieler, Trainer und Trainerinnen tragen innerhalb eines Teams oder eines Vereins Verantwortung. Diese enge Verbindung kann leicht dazu führen, dass sich Spannungen und Reizungen entwickeln. Da man viel Zeit miteinander verbringt, steigt auch das Konfliktpotenzial.

Um Konflikte zu vermeiden, werden sie in Teams häufig unterdrückt, insbesondere in instabilen Gruppen, in denen Streitigkeiten schnell zu einem Zerfall führen könnten. Aus Angst vor einem Bruch versuchen viele Sportlerinnen und Sportler, Konflikte zu vermeiden, Gerade in solchen instabilen Strukturen, in denen bereits geringe Unzufriedenheit oder Aggression vorhanden sind, kann ein ungelöster Konflikt im schlimmsten Fall das Ende einer Karriere bedeuten.

Umgang

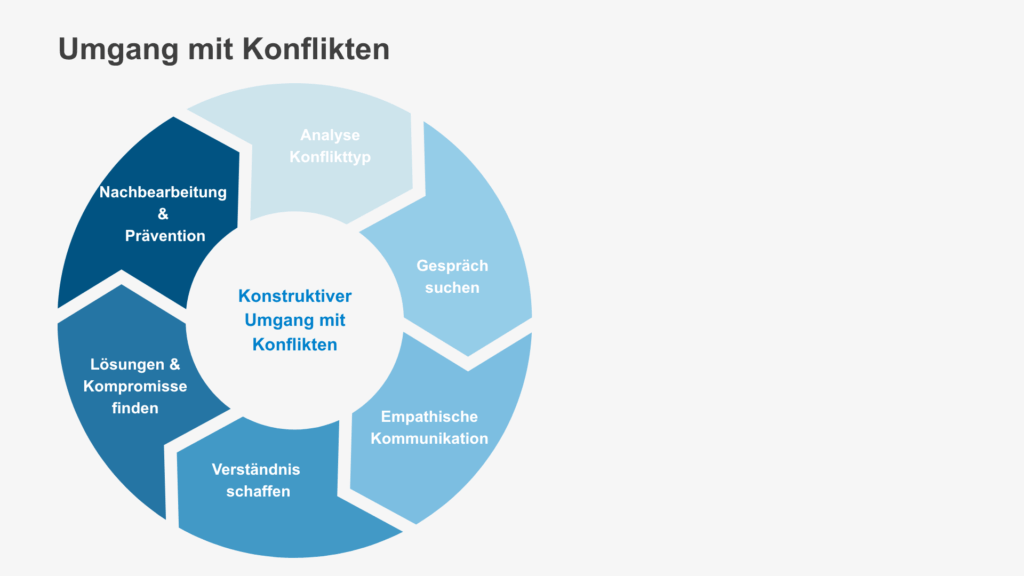

Da Konflikte individuell und einzigartig sind, gibt es keine allgemeingültige Lösung für den richtigen Umgang damit. Jeder Streit unterscheidet sich in Intensität, Dauer, Typ, Relation, Anzahl Beteiligten sowie in den personalen und sozialen Faktoren. Dennoch lässt sich ein grober Leitfaden für den Umgang mit Konflikten beschreiben, wie folgende Grafik zeigt:

Abbildung 3: Konstruktiver Umgang mit Konflikten. Eigene Darstellung.

Am Anfang steht die Analyse des Konflikttyps. Auf diese Weise lassen sich Ursachen besser erkennen und gezielt angehen. Der nächste Schritt ist wohl einer der wichtigsten: das Gespräch. Nur durch offene und transparente Kommunikation kann gegenseitig Verständnis entstehen.

Wie ein solches Gespräch geführt werden sollte, hängt von den beteiligten Personen und der Konfliktart ab. Ein zentraler Bestandteil ist Empathie. Da Empathie jedoch nicht einfach erlernt werden kann, helfen Kommunikationsmodelle als Orientierung.

Ein Beispiel ist das SALZ-Modell:

- Sachlich bleiben

- Aufklären

- Lösung finden

- Zusammenarbeiten

Unterstützend kann das Sender-Empfänger-Modell eingesetzt werden. Es beschreibt den Austausch einer verbalen Botschaft mit Sachinhalt, Appell, Selbstoffenbarung und Beziehungsaspekt. Der Empfänger oder die Empfängerin entschlüsselt die Botschaft, indem er oder sie sich auf den Inhaltsaspekt konzentriert und nicht auf die Bedeutung des selbst interpretierten Appells. Dadurch bleibt das Gespräch auf einer konstruktiven, sachlichen Ebene. Gleichzeitig kann der massvolle Ausdruck von Gefühlen hilfreich und verbindend wirken.

Wenn bereits Beziehungsprobleme bestehen, sollten diese vorgängig angesprochen und geklärt werden. Mit der Selbstoffenbarung zeigt der Sender oder die Senderin seine bzw. ihre Einschätzungen und Perspektive. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es sinnvoll, Inhalte zu spiegeln, also das Gehörte kurz zu wiederholen, damit die Nachricht korrekt empfangen und verstanden wird.

«Verständigung setzt Verständnis voraus.» Kleinert 2003, S. 154.

Wichtig ist auch, Kompromisse einzugehen und Übereinkünfte zu akzeptieren. Danach kann die weitere Vorgehensweise im Schlichtungsverfahren besprochen werden. Dabei sind Toleranz und Einfühlungsvermögen entscheidend.

Um Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, ist es hilfreich, Konfliktsituation frühzeitig zu antizipieren. Auf diese Weise können Verhaltensweisen früh genug angepasst und von Trainerinnen und Trainers geeignete Massnahmen ergriffen werden.

Besonderes

Das Thema Konflikte kann noch wesentlich vertiefter untersucht werden. In der Praxis spielen auch rassistische oder sexistische Konflikte eine Rolle. Da jedoch die in dieser Arbeit beschriebenen Situationen deutlich häufiger vorkommen, beschränkt sich die Betrachtung hier auf die sozialen Konflikte des sportlichen Alltags.

Für genaue Angaben zu Quellen und Literatur verweise ich auf die schriftliche Maturitätsarbeit. Diese kann über das Kontaktfomular angefordert werden.

–

–