Hier reinhören:

Über diese Podcast-Ausgabe

In diesem Podcast werden verschiedene Stimmen zum Thema Verletzungen wiedergegeben, verglichen und erörtert. Er beleuchtet die Diversität im Erleben von Verletzungen. Dabei zeigen sich klare Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Erfahrungen. Auch der Umgang der Spielerinnen und Coaches mit dieser Extremsituation und welche Ratschläge sie geben, werden in diesem Podcast diskutiert.

.

Die Betroffenen

- Giulia Gattiker ist eine Unihockeyspielerin, die bei den Kloten-Dietlikon Jets auf der Stufe U21 spielt. Mit diesem Team wurde sie bereits einmal Schweizermeister und zweimal Vize-Meister. Ausserdem ist sie derzeit Bestandteil des U19-Frauen-Nationalteams. Im August 2024 erlitt sie leider einen Kreuzbandriss. Giulia ist erst seit Kurzem wieder zurück auf dem Feld und kann sich deshalb sehr gut an ihre Verletzung erinnern.

- Mara Bolliger ist ebenfalls Teil des U21-Frauenteams der Jets. Auch sie konnte mit diesem Team bereits einmal den Schweizermeistertitel ergattern. Dazu kommt der Vize-Meister-Titel. Daneben ist sie Teil des erweiterten Kaders der U19-Frauen-Nationalmannschaft. Im September 2023 erlitt auch sie einen Kreuzbandriss. Seit einem Jahr ist sie wieder vollständig zurück und erzählt uns von ihren Erkenntnissen.

- Rahel Inderbitzin spielt im selben Team wie Giulia und Mara. Mit diesem Team durfte sie bereits zwei Meistertitel und zwei Vizemeistertitel feiern. Auch sie ist Teil des U19-Nationalmannschaftskaders. Ihr erster Kreuzbandriss geschah im Herbst 2023. Nach einem Jahr spielte sie ihr erstes Meisterschaftsspiel nach der Verletzung, welches zu einer grossen Enttäuschung wurde. Bereits im ersten Einsatz riss sie sich das Kreuzband im anderen Knie. Nach diesem Schock hinterfragte sie alles und ist jetzt bereit, sich gegenüber diesem Thema und ihrer Reise zu öffnen.

- Nahlin Rippmann. Auch ich bin Teil des U21-Teams bei den Kloten-Dietlikon Jets und ebenfalls Bestandteil des erweiterten U19-Nationalteams. Auch ich musste vor kurzem meinen Fuss operieren, weshalb ich teilweise auch meine eigenen Erfahrungen in diesen Podcast eingebracht habe.

Die Expertinnen und Experten

- Andy Kappler ist seit einigen Jahren Trainer des Teams, in dem Giulia, Mara und Rahel spielen. Er hat selbst lange Zeit selbst Unihockey gespielt und fand seine neue Leidenschaft im Trainer sein. Seine wertvollen Erfahrungen konnten ein einem Interview erfasst und verarbeitet werden.

- Dominique Pittet war ein erfahrener SwissSki-Trainer, der viel mit verletzten Fahrerinnen gearbeitet hat. Seine Ausbildung zum Swissolympic-Trainer absolvierte er in Magglingen. Später wurde er Nachwuchstrainer in verschiedenen Teams und war schliesslich für die Frauen zuständig. Mit ihnen war er 16 Jahre lang im Weltcup auf der Stufe des A-Kaders unterwegs. Auch bei wichtigen Ereignissen wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen durfte er mitwirken.

- Katharina Albertin ist Sportpsychologin und Psychotherapeutin. Durch ihren Input über die groben Konzepte einer Verletzung konnte sie viel zum Podcast “Verletzungen” beitragen.

Begriffserklärung

Verletzungen sind bio-psycho-soziale Phänomene. Das bedeutet, dass Verletzungen aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müssen, wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung: Bio-psycho-soziales Modell. Eigene Darstellung.

Die körperliche Seite, die von den tatsächlichen Schmerzen, Beschwerden und der körperlichen Beeinträchtigung geprägt ist. Die psychische Ebene spiegelt die mit der Verletzung verbundenen Gefühle, Gedanken, Ängste und Motivationen wider. Die soziale Seite verkörpert schliesslich die sozialen Konsequenzen. Das heisst, ob man noch arbeiten kann oder bei welchen wichtigen Ereignissen man nicht dabei ist. Es geht also um die sozialen Ressourcen.

Verletzungen sind ein beinahe selbstverständlicher Bestandteil des Leistungssports. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Leistungs- oder Spitzensportbetreibende Person innerhalb eines Jahres verletzt, liegt zwischen einem und 20 Prozent. Oft erleiden Sportler und Sportlerinnen während ihrer aktiven Zeit mehr als eine Verletzung. Rund 50 Prozent der Verletzungen sind Wiederholungsverletzungen. Damit sind bereits durchlebte Verletzungen gemeint, die wieder aufgetreten sind. Sie sind leicht mit Folgeverletzungen zu verwechseln. Folgeverletzungen werden hingegen durch die Verletzungen einem anderen Ort verursacht. Dies ist auf Fehlbelastung, Unsicherheit, Angst und koordinative Fehler zurückzuführen.

Neben der Verletzung als wiederkehrendes Ereignis gibt es noch zwei weitere Krisentypen. Die Verletzung als dramatisches Ereignis ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem ungünstigen Augenblick geschieht. Dadurch ist das psychische Gleichgewicht gefährdet, ins Ungleichgewicht zu fallen. Da es im Leistungssport nie einen günstigen Augenblick gibt, sich zu verletzen, ist dieser Krisentyp der häufigste.

Des Weiteren gibt es die Verletzung als problematischen Prozess. In diesem Fall treten unvorhergesehene Probleme im Verlauf der Genesung auf. Es sind zwei Varianten zu unterscheiden. Zum einen ist das vorliegende Problem bekannt, zum anderen ist unbekannt, wo das Problem liegt. Durch den langen und hindernisreichen Heilungsprozess erlebt der Sportler oder die Sportlerin einen Verlust an Selbstvertrauen und Unsicherheit in seinem bzw. ihrem Selbstbild.

Ausserdem sind Verletzungen in zwei grundsätzliche Gruppen zu unterteilen:

- Akute Verletzungen, die plötzlich entstehen.

- Chronische Verletzungen, die dagegen grundsätzlich über längere Zeit entstehen und auf eine Überbelastung eines bestimmten Bereichs zurückzuführen sind.

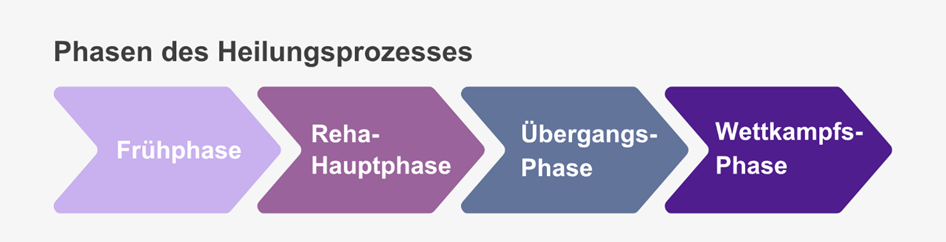

Es ist möglich, den Heilungsprozess der Verletzung in sinnvolle Phasen zu unterteilen. Diese sind natürlich von Verletzung, Sportart, Person und Intensität abhängig. Sie sind auch nicht klar voneinander abgrenzbar und jeder sollte sie so setzten, wie es für ihn am besten passt.

In dieser Arbeit wird der Verlauf in vier psychisch einigermassen unterscheidbare Teile gegliedert. In die Frühphase, die Reha-Hauptphase, die Übergangsphase und die Wettkampfsphase. Diese werden im Abschnitt psychischer Verlauf genauer beschrieben.

Erwähnenswert ist, dass viele andere Personen in die Verletzung bzw. in ihren Heilungsprozess involviert sind, nicht nur der oder die Betroffene selbst. Dazu gehören Partnerinnen und Partner, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde, Arbeits- und Teamkolleginnen sowie -kollegen, Trainerinnen und Trainer, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Ärztinnen und Ärzte sowie weitere wichtige Begleitpersonen. Alle diese Beteiligten übernehmen jeweils eigene, unterschiedliche Funktionen.

Ursachen

Im Folgenden sind mögliche Ursachen für Verletzungen aufgelistet:

- Fehlende Kraft

- Fehlendes Gleichgewicht

- Fehlende Beweglichkeit

- Unpassende Biomechanik

- Überbelastung (sowie mental als auch körperlich)

- Falsche Technik

- Ungenügende Ausrüstung

- Bei Folge-/Wiederholungsverletzungen: Angst

Um die Ursachen einer Verletzung zu bestimmen, kann man zwischen intrinsischen und extrinsischen Risikofaktoren unterscheiden. Intrinsische Risikofaktoren bezeichnen persönliche, teils angeborene Eigenschaften, die das Verletzungsrisiko erhöhen können. Dazu gehören frühere Verletzungen, Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit und Biomechanik.

Extrinsische Risikofaktoren hingegen sind Einflüsse, die nicht direkt vom eigenen Körper ausgehen, sondern durch äussere Umstände entstehen. Dazu zählen übermässige körperliche Belastung, falsche Technik, minderwertige Ausrüstung oder auch mentale Überbelastung.

Bei Folge- oder Wiederholungsverletzungen spielt meist auch eine stärkere psychische Komponente eine Rolle. Verspannungen, die oft durch Angst oder Unsicherheit ausgelöst werden, erhöhen das Risiko einer erneuten Verletzung deutlich.

Psychischer Verlauf

Wie im Abschnitt Begriffserklärung (3.4.1) bereits angedeutet, lässt sich der Heilungsprozess in verschiedene Phasen einteilen:

Abbildung: Phasen des Heilungsverlaufes. Eigene Darstellung.

Die Frühphase umfasst die Zeit unmittelbar nach dem Ereignis der Verletzung, sobald die Diagnose feststeht. Gedankliche Überforderung ist in dieser Phase ein zentraler Bestandteil. Verletzte können sich oft keine klaren Gedanken machen, ohne gleichzeitig an die Verletzung zu denken. Ihre Einstellung ist kaum konstruktiv und häufig unkonkret. Viele Sportlerinnen und Sportler sind zunächst unsicher, wie es weitergehen soll, und fühlen sich von der ganzen Situation überfordert. Die Gefühle und Erfahrungen in dieser gehen Phase stark auseinander. Einige beschreiben ein Gefühl der Leere, anderen wird erst später bewusst, wie ernst die Lage ist. Während die einen in dieser Zeit eher Abstand zum Sport und zum Team suchen, suchen andere Normalität und die Unterstützung des Teams. Auch die Motivation verläuft individuell: Einige finden sie früh wieder, andere benötigen dafür mehr Zeit.

Die Reha-Hauptphase umfasst die Zeit vom Beginn der Physiotherapie und des Krafttrainings bis hin zum Wiedereinstieg ins Training. Im Mittelpunkt stehen Physiotherapie und Kraftaufbau, was neue Hoffnung geben kann. Diese Phase wird oft positiv erlebt, vor allem, weil deutlich wird, dass die Liebe zum Sport weiterhin vorhanden ist. Für ehrgeizige Spieler und Spielerinnen kann das Beobachten der Fortschritte anderer jedoch schwierig sein. Auch für Trainerinnen und Trainer ist diese Phase anspruchsvoll, da es nicht immer leicht ist, die Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler einzuschätzen.

Der langsame Wiedereinstieg ins Training wird als Übergangsphase bezeichnet. In dieser Phase, in der das sportspezifische Training wieder aufgenommen wird, können sich die Meinungen im persönlichen Umfeld teils widersprüchlich sein oder sich stark voneinander unterscheiden. Sie ist geprägt von Unsicherheit und Respekt, gleichzeitig aber auch von Freude und neuem Vertrauen. Für Trainerinnen und Trainer steht hier die Ermutigung der Sportler und Sportlerinnen im Vordergrund, nicht der Druck, der später im Wettkampf wieder zunimmt. Zudem ist es wichtig, besonders von aussen auf körperliche Anzeichen zu achten, die auf eine noch nicht vollständig abgeschlossene Heilung hinweisen könnten.

Sobald die Verletzung vollständig ausgeheilt ist, beginnt die Wettkampfsphase. Wie in allen Phasen ähneln sich einige Erfahrungen, während andere sehr unterschiedlich sind. Nach vielen Testspielen und Trainings kann sich wieder eine gewisse Routine einstellen. Andere empfinden dagegen mehr Nervosität und Respekt. Gemeinsam ist jedoch allen die Freude, endlich wieder voll dabei zu sein, sowohl bei den Sportlern und Sportlerinnen selbst als auch für Aussenstehende. Eine gewisse Zeit ist dennoch nötig, um sich wieder an das hohe Niveau zu gewöhnen, oder um die Spielerin nach langer Pause wieder auf dem Feld zu sehen.

Wie auch die Phasen selbst individuell verlaufen, unterscheiden sich die Erfahrungen, die in ihnen gemacht werden. Welche Gefühle und Gedanken diese Phasen tatsächlich prägen können, wird im Podcast «Verletzungen», der Teil dieser Arbeit ist, noch genauer erläutert.

Umgang

Wie bei den meisten Tiefpunkten im Leistungssport gibt es auch bei den Verletzungen keine genaue Anleitung, wie man sich verhalten soll. Es gibt jedoch Werkzeuge, die den Prozess, je nach Person und Art der Verletzung, erleichtern können.

Verletzte sollten sich keinesfalls zu stark mit anderen vergleichen. Der Fokus soll grundsätzlich auf dem eigenen Körper und individuellen Heilungsprozess liegen. Wird dies nicht beachtet, besteht die Gefahr auf eine Übermotivation, die zu unüberlegten oder gar verantwortungslosen Handlungen führen kann. Der Körper darf nicht zum Feind werden. Deshalb ist es wichtig, vom «Befürchtungskino» wegzukommen und nicht zu viele Gedanken an mögliche negative Verläufe zu verschwenden. Denn genau in solchen Momenten reagiert der Körper nämlich mit Stress: Kortisol, Adrenalin und andere Stresshormone werden ausgeschüttet.

Mentales Training kann in dieser Phase viele positive Effekte haben. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie eine Verletzung mental begleitet werden kann. Dazu gehört beispielsweise das Visualisieren des heilenden Körpers oder das Erinnern an Situationen, die mit Stärke und Zuversicht verbunden sind. Auch sich mental bereits wieder auf das Spielfeld zu begeben, kann die innere Stärke fördern. Wichtig ist ausserdem, das Selbstvertrauen bewusst zu pflegen, also daran zu glauben, was die eigenen Stärken im und neben dem Sport sind. Ebenso hilfreich ist es, möglichst früh wieder eine positive Sichtweise einzunehmen. Vielleicht tauchen in dieser Zeit Interessen auf, die zuvor in Vergessenheit geraten sind, oder es entsteht mehr Raum für das soziale Umfeld. Auch Selbstgespräche können hilfreich sein, vor allem dann, wenn sie Erinnerungen an bereits gemeisterte schwierige Situationen beinhalten. Vielen hilft zudem der Einsatz von Entspannungsverfahren. Es gibt zahlreiche weitere mentale Strategien, genug, um darüber eine eigene Arbeit zu verfassen. Entscheidend bleibt jedoch, zu lernen, mit sich selbst zu arbeiten und positiv zu bleiben.

Wer sich bewusst mit sich selbst auseinandersetzt, kann auch besser mit einem möglichen Identitätsverlust umgehen. Ähnlich wie Menschen mit einer beruflichen Identität besitzen auch Sportlerinnen und Sportler eine athletische Identität. Diese entwickelt sich, wenn viel in den Sport investiert wurde und er längst kein Hobby mehr ist. Diese Identität hat einen Wert: für einige einen grösseren, für andere einen kleineren. Bei einer Verletzung kann dieser Wert für eine gewisse Zeit nicht gelebt werden, was zu einer Schwächung der Identität führt. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass man mehr ist als nur Athletin oder Athlet. Das hilft, die eigene Persönlichkeit ins Gleichgewicht (Gesamtbalancierung der Persönlichkeit) zu bringen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der für alle Seiten zu einem angenehmeren Umgang mit einer Verletzung beiträgt, ist die Kommunikation. Klarheit über Diagnose, Behandlungsablauf und Rückkehr in den Trainings- und Wettkampfsalltag reduziert Missverständnisse und verhindert emotionale Belastungen. Eine bewährte Vorgehensweise ist eine Situationsanalyse mit allen Beteiligten. Dabei wird geklärt, wer welche Aufgaben und Erwartungen hat, was die nächsten Schritte sind und wie die aktuellen Fähigkeiten eingeschätzt werden. Auch das Setzen von überschaubaren Zielen, die gemeinsam mit den Begleitpersonen festgelegt werden, ist hilfreich und motivierend.

Ein Aspekt, den es zu beachten gilt, ist die subjektive oder situationsabhängige Schmerzwahrnehmung. Einfach erklärt: Im betroffenen Gewebe wird ein Reiz ausgelöst, der über kleine, freie Nervenverbindungen in Haut oder Organen weitergeleitet wird- Während dieser Weiterleitung kann der Reiz verstärkt, abgeschwächt oder verändert werden. Deshalb unterscheidet man zwischen der sensorischen (diskriminativen) oder emotionalen (affektiven) Schmerzwahrnehmung. Die sensorische Schmerzwahrnehmung wird meist sachlich beschrieben, etwa durch bildhafte, konkrete Aussagen. Die emotionale Schmerzwahrnehmung hingegen ist durch Gefühle beeinflusst und wird mit Bedeutung aufgeladen. Sie entsteht oft aus Befürchtungen, Angst und Unsicherheit. In solchen Fällen kann es helfen, das Gespräch zu suchen und herauszufinden, welche Gedanken und Emotionen hinter diesen Beschwerden stehen.

Ratschläge

Aus den Interviews mit den betroffenen Spielerinnen und Trainerpersonen ergeben sich verschiedene Ratschläge, die auf dem Weg zurück aus einer Verletzung helfen können.

- Ein Verletzungstagebuch führen

- Die Verletzung nicht als linearen Prozess betrachten

- Nicht jedem Kommentar oder jeder Meinung glauben oder zu viel Gewicht geben

- Geduld haben, denn es gibt nichts, wovon man sich nicht erholen kann

- Mit psychologischer Unterstützung arbeiten

- Lieber konsequent und bewusst trainieren, statt zu früh zu viel wollen

- Ein persönliches Motto haben

- Ein offenes Ohr für die Verletzten haben und für sie da sein

- Keinen Sonderstatus für Verletzte schaffen

- Lieber etwas länger warten – diese kurze Zeit ist nichts im Vergleich zu einer ganzen Saison.

Diese Aussagen zeigen einmal mehr, wie individuell der Prozess einer Verletzung verlaufen kann. Mehr zu den persönlichen Erfahrungen, die Verletzte durchgemacht haben, ist im Podcast «Verletzungen» zu hören.

Vorbeugung

Verletzungen sind, wie bereits erwähnt, ein unausweichlicher Bestandteil des Leistungssports. Trotzdem gibt es Mittel und Massnahmen, die das Risiko einer Verletzung verringern können. Dazu gehören die offensichtlichen Faktoren wie Aufwärmen und Regeneration.

Damit der Körper optimal auf hohe Belastungen vorbereitet ist, ist ein konsequentes Aufwärmen entscheidend. Dadurch steigen Herzfrequenz und Durchblutung der Muskeln langsam. Wichtig ist, dass das Aufwärmen mit Konzentration durchgeführt wird, damit sich der Körper richtig an die bevorstehende Belastung gewöhnen kann. Ein gutes Aufwärmen allein reicht jedoch nicht aus. Der Körper braucht nach jeder Belastung genügend Zeit zur Erholung. Wie lange diese Pause dauern sollte, hängt von der Sportart und der einzelnen Person ab. Zur Regeneration gehören vor allem eine ausgewogene Ernährung, ausreichender Schlaf und aktives Auslaufen nach dem Training. Werden diese Faktoren über eine längere Zeit vernachlässigt, steigt das Risiko für Verletzungen deutlich.

Zur Vorbereitung auf die sportliche Belastung gehören aber nicht nur Massnahmen unmittelbar vor oder nach dem Training. Auch Krafttraining hat einen grossen Einfluss auf die Verringerung des Verletzungsrisikos. Damit Muskeln und Gelenke den Anforderungen standhalten können, müssen sie über ausreichend Kraft und Stabilität verfügen. Ergänzend spielen Konditionstraining, Mobilisation, Flexibilitätstraining und Techniktraining eine wichtige Rolle. Diese Elemente helfen, den Körper an mögliche Bewegungen oder externe Einflüsse zu gewöhnen.

Ferner ist es entscheidend, den eigenen Körper und seine Belastungsgrenzen ausreichend zu kennen und auf dessen Signale zu hören. Der Körper sendet viele Warnzeichen, die es zu beachten gilt. Dazu gehört auch, den Zyklus bei Frauen zu beobachten. Je nach Zyklusphase verändern sich Energie, Beweglichkeit und Stimmung. Wenn es also möglich ist, zyklusorientiert zu trainieren, kann das dabei helfen, mit dem Körper, statt gegen ihn zu arbeiten.

Dasselbe gilt für die Psyche. Weder der Körper noch der Kopf sollten zum Gegner werden. Beide sind entscheidende Faktoren bei der Prävention von Verletzungen, auch wenn der körperliche Aspekt in der heutigen Gesellschaft häufig stärker beachtet wird.

Ein letzter wichtiger Punkt ist die Ausrüstung. Die richtige und gut angepasste Ausrüstung kann Halt und Schutz vor möglichen Impakten oder Bewegungen bieten und somit entscheidend dazu beitragen, Verletzungen vorzubeugen.

Besonderes

In den bisherigen Abschnitten wurde die Verletzung stets als etwas Unerwünschtes betrachtet. Es gibt jedoch Ausnahmen. Manchmal kann eine Verletzung sogar als Erleichterung empfunden werden. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Oft spielt dabei eine psychische und daraus resultierende körperliche Überbelastung eine grosse Rolle.

Für genaue Angaben zu Literatur und Quellen sowie zu den einzelnen Interviews verweise ich auf die schriftliche Maturitätsarbeit. Diese kann über das Kontaktfomular angefordert werden.