Hier reinhören:

Über diese Podcast-Ausgabe

Podcast mit Melanie Quinzi – Mentale Erschöpfung

In diesem Podcast wird das Thema mentale Erschöpfung detailliert beleuchtet. Dabei werden Ursachen, Symptome und der richtige Umgang mit mentaler Erschöpfung im Leistungssport erörtert. Melanie erklärt, wie eine Kombination von Sport und Schule in dieser leistungsorientierten Welt meist die Ursache für mentale Erschöpfung ist. Melanie hat einige Strategien parat, wie Sportlerinnen und Sportler den Perfektionismus in beiden Bereichen ablegen können. Dazu gehört auch die Betonung der Wichtigkeit des Gleichgewichts zwischen Stress und Erholung.

Welche Rolle Druck und die Öffentlichkeit beim Thema mentale Erschöpfung spielen, wird aufgezeigt. Für Melanie wichtig ist die rechtzeitige Erkennung von Warnsignalen. Ein grosser Wert wird auf die Themen Selbsterkenntnis und das Setzen von Prioritäten gelegt. Das Gespräch demonstriert die Komplexität des Themas mit all seinen verschiedenen und individuellen Einflussfaktoren.

Melanie Quinzi unterrichtet Englisch an der Kantonsschule Zürcher Oberland. Ausserdem übernimmt sie eine wichtige Rolle an dieser Schule, indem sie Teil des Support-Teams ist. Sie hat eine Ausbildung im Bereich Mentaltraining absolviert. Sie ist diplomierte Mentaltrainerin, hat jedoch nie in diesem Feld gearbeitet. Trotzdem wird sie täglich mit den Problemen der Schülerinnen und Schüler der KZO konfrontiert, darunter auch Leistungssportlerinnen und -sportler. Deshalb kann sie mit ihrem Wissen und durch ihre Erfahrungen viel zum Thema Mentale Erschöpfung beitragen.

Begriffserklärung

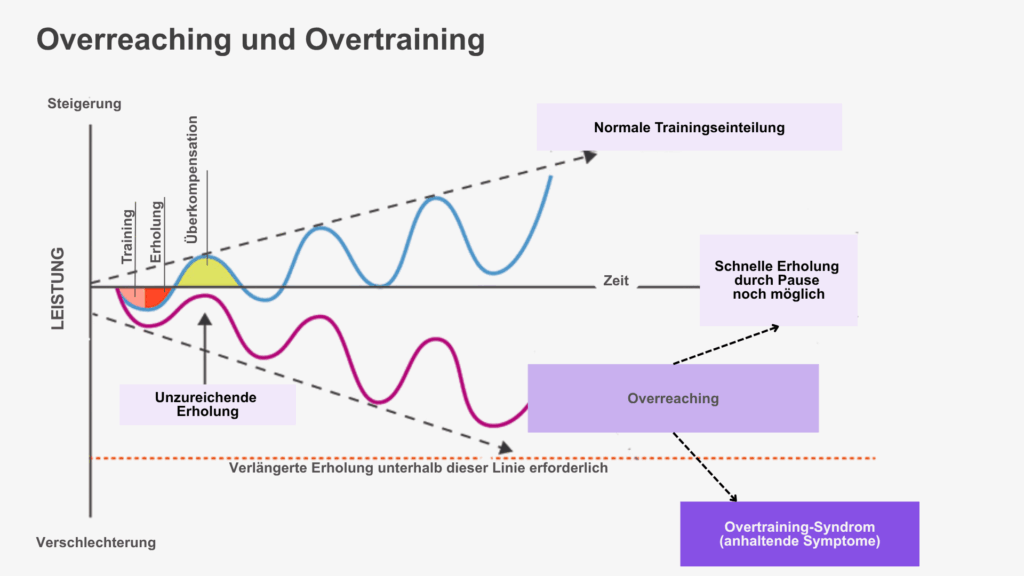

In dieser Arbeit wird der Fokus auf mentale Erschöpfung gesetzt. Jedoch enthält sie immer wieder auch Aspekte von Overtraining, Overreaching oder Sportler-Burnout, da sich diese aufgrund ähnlicher Symptome und Ursachen nur schwer voneinander abgrenzen lassen, weshalb auch diese kurz erläutert werden.

Unter dem Begriff mentale Erschöpfung versteht man einen Zustand anhaltender psychischer Ermüdung. Diese verringert nach und nach die emotionale und kognitive Belastbarkeit und somit die gesamte Leistungsfähigkeit. Kurz gesagt, kann mentale Erschöpfung als totale Amotivation beschrieben werden.

Davon abzugrenzen ist Overreaching, eine vorübergehende Ermüdung, die durch zu viel und zu intensives Training entsteht. Diese kurzfristige Überbelastung lässt sich meist mit einer kurzen Erholungspause ausgleichen, da keine direkten psychischen Faktoren mitspielen.

Overtraining geht eine Stufe weiter: Zur physischen Erschöpfung kommen gedankliche Überforderung und Stress durch äussere Einflüsse hinzu.

Das Sportler-Burnout beschreibt schliesslich eine schwerere, nicht selten karrierebeendende Form der Erkrankung. Burnouts äussern sich nicht nur durch depressive Zusammenbrüche, sondern auch durch einen Zustand, in dem Erholung und Belastung überhaupt nicht mehr im Einklang stehen.

Abbildung: Overreaching und Overtraining. Eigene Darstellung nach The Open University: The fine line between overreaching und overtraining. Auf Open.edu

Ursachen

Mentale Erschöpfung ist genauso vielschichtig und individuell wie ihre Ursachen. Diese können von verschiedensten Faktoren ausgehen und unterscheiden sich von Person zu Person. Mögliche Ursachen sind:

- Zu viel Stress

- Zu wenig Erholung

Der häufigste Auslöser ist die Kombination aus übermässigem Stress und mangelnder Erholung – es ist einfach alles zu viel. Oft liegt eine Doppelbelastung zugrunde, das heisst, es gibt Druck aus zwei verschiedenen Quellen. Der Geist hat keine Zeit, sich zu regenerieren, da eine ungesunde Einstellung zum Sport die Erholung stört, Beispiele hierfür sind eine zu starke Ausrichtung auf Erfolg oder die Vernachlässigung ausgleichender Lebensbereiche.

Als Konsequenz entwickelt sich ein ungesunder Lebensstil. Betroffene geraten in eine Art Rauschzustand und merken kaum, dass sie einer Reizüberflutung ausgesetzt sind. Dadurch geraten sie in einen Teufelskreis, ohne sich dessen bewusst zu sein, und können folglich auch nichts dagegen unternehmen.

Symptome

Genauso multifaktoriell wie die Ursachen sind auch die Symptome.

Wie bereits in der Begriffserklärung erwähnt, kennzeichnet sich die mentale Erschöpfung in erster Linie durch das Fehlen von Motivation. Doch nicht nur die Motivation nimmt ab, auch die gesamte Emotionswelt verliert an Intensität. Besonders das Empfinden positiver Emotionen wird schwächer, so dass die Lust auf intensive Freude und Begeisterung zunehmend verschwindet.

| Betroffene können unter folgenden Beschwerden leiden: – Erschöpfung (psychisch, teilweise auch körperlich) – Motivationsverlust – Empfindungsabschwächung – Reizbarkeit/Dünnhäutigkeit – Sinnesüberflutungen – Schlafstörungen |

Betroffene sind oft gereizt, ohne genau zu wissen, weshalb. Diese Reizbarkeit ist oft von einer allgemeinen Dünnhäutigkeit begleitet. Viele wissen nicht mehr, ob sie psychisch oder körperlich erschöpft sind, das Gefühl für sich selbst geht verloren. Durch die Sinnesüberflutung entwickeln sie Schlafstörungen, was die dauerhafte Müdigkeit verstärkt.

Diese negative Spirale dreht sich immer weiter nach unten, bis der Sportler oder die Sportlerin an den Rand eines Burnouts gelangen kann.

Folgen

Eine grundlegende Folge mentaler Erschöpfung ist ein Leistungsabfall in nahezu allen Lebensbereichen.

Im Sport wird das Training durch die Müdigkeit und Motivationslosigkeit erschwert. Viele fallen in ein Formtief, verlieren den Spass und können dadurch ihre Leistung nicht mehr abrufen. Der Körper hält ohne einen funktionierenden Geist nicht lange stand. Er wird gemeinsam mit der Psyche in die Erschöpfung hineingezogen.

Neben dem sportlichen Bereich zeigt sich auch eine Leistungsreduktion im Alltag. Die Betroffenen erleben emotionalen Stress, der von allen Seiten auf sie einzuprasseln scheint. Sie nehmen den Erwartungsdruck, sowohl von aussen als auch von sich selbst, extremer wahr.

Beispielsweise müssen sie in der Schule an Prüfungen genügende Noten erzielen und gleichzeitig im Unterricht aufmerksam mitarbeiten. Ähnliche Erwartungen bestehen auch im Berufsalltag: Dort dürfen keine Fehler passieren, und die Aufgaben sollen stets so ausgeführt werden, wie es von Vorgesetzten verlangt wird. Gerade für Sportlerinnen und Sportler, die auf das Entgegenkommen der Schule oder Vorgesetzten bei Absenzen wegen Trainings oder Wettkämpfen angewiesen sind, ist dies besonders wichtig.

Hinzu kommt der soziale Bereich: Familie und Freundeskreis stellen ebenfalls Erwartungen. Betroffene wollen es allen recht machen, zeigen sich dankbar oder kümmern sich um kranke Angehörige, was zusätzliche psychische Energie kostet. Auch im Freundeskreis kann es zu Spannungen kommen, wenn Aussenstehende den Trainingsaufwand nicht nachvollziehen und mehr gemeinsame Zeit erwarten.

Da Sportlerinnen und Sportler ihre Liebsten nicht enttäuschen wollen, mobilisieren sie oft die letzte vorhandene Energie, um halbherzig an Treffen teilzunehmen. Am Ende bleibt jedoch zu wenig Kraft und Energie, um allen Seiten gerecht zu werden.

Das Ignorieren der eigenen Belastungsgrenzen führt schliesslich zu einer weiteren Verschlimmerung der Erschöpfung.

Umgang

Auf die Frage, wie eine mentale Erschöpfung richtig zu behandeln ist, gibt es keine allgemeingültige Antwort. Jeder Mensch erlebt sie anders und benötigt individuelle Wege, um aus ihr herauszufinden. Es gibt jedoch Methoden, die helfen können.

Ein wichtiger Schritt ist, mit jemandem zu sprechen – mit einer Person, die zuhört und hilft, die Situation rational einzuordnen. Ob es sich dabei um eine Fachperson handelt oder nicht, spielt zunächst keine Rolle. In vielen Fällen und je nachdem wie weit fortgeschritten die mentale Erschöpfung bereits ist, kann jedoch eine professionelle Einschätzung sinnvoll sein, um gezielte Massnahmen einzuleiten.

Wesentlich ist ausserdem, auf den eigenen Körper und auf die eigene Psyche zu hören, was oft leichter gesagt als getan ist. Doch nur so lässt sich jedoch erkennen und planen, wann eine Ruhepause eingelegt werden muss. Zeit, in der das permanente Angetriebensein heruntergefahren werden kann. In solchen Pausen sollte idealerweise wirklich Ruhe einkehren. Dazu können Aktivitäten wie lesen, schlafen oder Musik hören gehören, jedoch auf keinen Fall der Konsum sozialer Medien. Diese stellen zusätzliche Reize dar, die die Psyche weiter belasten und Energie rauben. Diese bewussten Ruhephasen dienen auch der Prävention.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, vom Perfektionismus wegzukommen – also weniger Energie in Dinge zu investieren, die nicht wesentlich sind. Dazu gehört auch, toxische Umfelder zu meiden und sich mit Menschen zu umgeben, die Verständnis für die sportliche Situation zeigen und so den Erwartungsdruck reduzieren.

Entspannungsverfahren, sowohl präventiv als auch reaktiv, sind ein zusätzliches, hilfreiches Instrument. Es gibt zahlreiche Methoden, die sich zu trainieren lohnen: Atemtechniken, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Body Scans und Körperreisen. Damit diese Techniken wirken können, ist es wichtig, die zuvor erwähnten Ruhepausen gezielt einzuplanen.

Schwierigkeiten

Die grösste Schwierigkeit bei einer mentalen Erschöpfung liegt zunächst darin, dass keine klare Diagnose erfolgen kann. Das Thema bleibt oft diffus, und viele wollen nicht wahrhaben, dass sie sich in einem solchen Zustand befinden.

Hinzu kommt, dass es für Sportlerinnen und Sportler, insbesondere für jene, die nicht ausschliesslich vom Sport leben können, schwierig ist, im ohnehin vollen Alltag Veränderungen umzusetzen, die gross genug sind, um eine vollständige mentale Erholung zu ermöglichen.

Für genaue Angaben zu Quellen und Literatur verweise ich auf die schriftliche Maturitätsarbeit. Diese kann über das Kontaktfomular angefordert werden.